Lucy McKenzie: „Jemandem mit dem Pinsel über die Wange streichen“

Einleitender Text

Lucy McKenzie im Gespräch mit Jacob Proctor über ihre kommende Ausstellung im Museum Brandhorst und die konstruktive Lust, in die Haut von etwas oder jemand anderem zu schlüpfen.

Interview

Jacob Proctor: Lucy, du hast im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Museumsausstellungen vorbereitet. Aber darin ging es immer um die Präsentation neuer Werke. Wie ergeht es dir mit dieser Überblicksschau, die ja wirklich sehr viel systematischer zu den Anfängen deines Schaffens zurückführt?

Lucy McKenzie: Zunächst einmal sind all diese früheren Projekte in absolut fieberhafter Begeisterung, in einer Art überschäumender Hysterie entstanden. Es kommt mir deshalb seltsam vor, eine Ausstellung zu machen, der diese Dimension fehlt. Dennoch bin ich sehr froh darüber, das alles einmal mit etwas Abstand betrachten und darüber nachdenken zu können, was ich heute in dem Werk lese, damals aber noch nicht sehen konnte, weil gewisse Themen erst später aufgekommen und andere weggefallen sind. Es ist eine wirklich schöne Erfahrung, sich anzuschauen, was all diese Dinge im Grunde verknüpft. Was verbindet Tintin mit den Olympischen Spielen, mit Art nouveau und Trompe-l’OEil? Es ist ein echtes Rätsel, aber es ist mein Rätsel, und es ist toll, all diese Elemente zusammensetzen zu können und das Rätsel so vielleicht zu lösen.

Das Tun aufzumischen, die Perspektive zu wechseln und neue Bezüge einzubringen, war dir schon immer sehr wichtig. Es bereitet dir offenbar Freude, mit anderen zusammenzuarbeiten und neue Berufsbereiche und Genres zu erkunden. In den letzten 20 Jahren hast du eine Galerie geleitet, eine Bar betrieben und eine Plattenfirma geführt; du hast wieder die Schulbank gedrückt und dekorative Malerei erlernt; du bist zu unterschiedlichen Zeiten in die Genres Krimi und Comic sowie in die Kunst des Bauzeichnens eingetaucht. Vor 13 Jahren hast du außerdem zusammen mit Beca Lipscombe das Atelier E.B gegründet und 2011 die erste und dann in regelmäßigen Abständen weitere Kollektionen präsentiert. Und obgleich du in all diesen Gemeinschaftsprojekten erfolgreich warst, bist du nie explizit Modedesignerin, Krimiautorin oder Musikproduzentin geworden. Es scheint eher so, als hättest du einfach nur Spaß daran, verschiedene ästhetische Berufe zu analysieren und dich mit ihnen auseinanderzusetzen, weil du dadurch gewissermaßen die produktive Reibung zwischen diesen unterschiedlichen Systemen erforschen kannst. Was glaubst du, inwiefern haben diese Vorstöße in andere Felder und gemeinschaftliche Methoden dein Verhältnis zur eigenen Praxis als Solokünstlerin verändert?

Zum einen ist dadurch alles, das Positive wie das Negative, sehr deutlich hervorgetreten. Eine stärker auf gemeinschaftliches Arbeiten ausgerichtete Praxis war für mich immer wichtig als Ausgleich zu den eher atelierbasierten Tätigkeiten, die ich allein ausführe. Diese unglaublich detaillierten Gemälde zu malen, kann ziemlich einsam sein. Zum Ausgleich habe ich es deshalb stets gebraucht, auch Dinge zu tun, die anderen Kriterien unterliegen, bei denen man sich nicht einfach auf die eigene Ethik oder den eigenen Stil verlässt. Und ich würde sagen, es ist eine tolle Erfahrung, so eng und produktiv mit jemandem aus einer anderen Disziplin zusammenzuarbeiten, wie das bei Beca und mir der Fall ist. Die Zusammenarbeit mit anderen bildenden Künstlerinnen oder Künstlern kann kompliziert sein, aber im Design gibt es einfach so viel mehr Flexibilität und Raum, sodass jede und jeder zu unterschiedlichen Zeiten die Möglichkeit erhält vorzutreten. Das, was Krimiliteratur und beispielsweise Mode verbindet, sind die strukturellen Beschränkungen, denen beide kreativen Formen unterliegen – Beschränkungen, die für die bildende Kunst nicht gelten. So wie es mir 1997 als Erasmus-Austauschstudentin in Karlsruhe geholfen hat, das Besondere meines eigenen kulturellen Hintergrunds zu erkennen, so hilft mir die Arbeit in diesen anderen „Genres“, genau das zu artikulieren, was ich sagen will, was für meine eigene Arbeitsweise spezifisch ist, wie sie sich von diesen Formen unterscheidet. Ich möchte die Strukturen sichtbar machen, die wir für die „zeitgenössische Kunst“ als selbstverständlich ansehen. Die Ausstellung im Museum Brandhorst kommt dabei zum idealen Zeitpunkt, um meine eigene Praxis wieder in den Fokus zu rücken. Denn wie du bereits sagtest, habe ich mich in den letzten Jahren mehr auf gemeinschaftliche Projekte konzentriert, und das hat einige Fragen hinsichtlich der Grenzen zwischen Kunst und Design aufgeworfen, worin sie bestehen und wo genau sie liegen. Beim Atelier E.B wie auch in meiner eigenen Arbeit geht es vor allem darum, diese Grenzen immer wieder zu verschieben, sie an etwas anderen Orten neu zu setzen und sich dann im Gegenzug anzusehen, wie sich das auf den Unterschied zwischen den beiden Disziplinen auswirkt. So verschafft mir meine kollaborative Praxis Zugang zu dem Raum zwischen Kunst und Design. In der Mode gibt es all diese Dinge, die sich auf den Körper, auf die Frau, auf die Repräsentation beziehen. Mode ist so fruchtbar, sie kann wie ein Zauberwürfel sein. Um neue Ideen auszuprobieren, lässt sie sich ganz einfach drehen und wenden. Sobald wir sie mehr in Richtung Kunst verschieben oder in Richtung Design, ändert sie sich einfach. Außerdem kann ich damit all die vielen verschiedenen Sachen verbinden, die ich liebe – Recherche und Archive, die Menschen und das Schreiben – und die mir in meiner eigenen Praxis immer besonders wichtig waren. Und dann macht es natürlich auch einfach nur Spaß, herumzuschnüffeln wie Miss Marple, verschiedene Epochen und Menschen miteinander zu verbinden oder Zeitlinien zu verfolgen und zu entdecken, wie sich Trends und Ideen im Laufe der Zeit entwickeln.

Dein Ansatz setzt sich damit auch von dieser ganzen Idee der künstlerischen Forschung ab. Ich finde es interessant, dass du offenbar viele der für diese Art von Prozess typischen Fallen vermeiden konntest. Vielleicht auch, weil Atelier E.B so arbeitet, dass es mit einem Fuß in der Kunstwelt und mit dem anderen in der Welt der Mode, des Designs und des Kunstgewerbes steht und sich mit Dingen befasst, die einfach funktionieren müssen.

Ja, wir arbeiten eher experimentell als rein logisch. Wir sind keine Wissenschaftlerinnen, aber wir geben uns wirklich alle Mühe, in unserer Forschung möglichst präzise vorzugehen, um ein bestimmtes Niveau zu erreichen. Dann nehmen wir das, was wir haben, und setzen es in unseren Objekten und Ausstellungen um. Diese haben ihrerseits Rückwirkungen auf das Forschungsmaterial, und daraus entstehen wiederum andere Dinge, die wesentlich subjektiver und skurriler sind. Wir bewegen uns ständig zwischen diesen drei Bereichen hin und her und lassen Forschung, Design und Kunst miteinander interagieren und einander bereichern – oder sich gegenseitig aufheben.

Zu deiner Ausstellung im Museum Brandhorst wird auch ein Katalog erscheinen. Darin gibt es einen Essay von Mason Leaver-Yap mit dem Titel „In Search of a Good Host“ über deine künstlerische Praxis. Für mich ist das eine gute Beschreibung für etwas, was ich als den „Anachronismus“ bezeichnen würde, der in deiner Praxis der Rückschau sichtbar wird. Denn ein ganz wesentlicher Teil dessen, was du im Laufe der vergangenen 20 Jahre gemacht hast, war die Zusammenstellung einer alternativen Geschichte der Malerei, welche den Verlauf der Moderne nicht ersetzt, sondern parallel zu diesem existiert. Meinem Empfinden nach hast du – vor allem im Bereich der bildenden Kunst – eine Art alternative Geschichte deutlich gemacht, in der angewandte Kunst, Grafikdesign, bestimmte kunsthandwerkliche und gemeinschaftliche Praktiken, die im offiziellen Narrativ der Moderne bis dato marginalisiert wurden, in den Mittelpunkt gerückt sind. Ich frage mich, inwiefern dies eine bewusste Entscheidung war? Oder hat es sich einfach so ergeben und ist nur im Nachhinein so augenscheinlich geworden?

Das ist Musik in meinen Ohren. Ich bin so oft gefragt worden, warum ich nur mit dieser Art von älterem, bereits vorhandenem Material arbeite. Dazu kann ich nur sagen, dass man beispielsweise in Venedig eine Stadt vorfindet, die aus Hunderten von Jahren unterschiedlicher Kulturen besteht. Sie ist komplett aus verschiedenen Perioden und Ideen zusammengesetzt. Aber ihr Anblick ist harmonisch, denn sie ist schön. Und das ist Geschichte. Es gibt keinen Moment in der Geschichte, in dem alles nur zeitgenössisch ist. In einer Situation, in der alles rein zeitgenössisch wäre, würden wir ersticken. Ich habe mich schon immer für Kunst als Praxis interessiert, die sich mit einer umfassenderen Vorstellung von kultureller Produktion beschäftigt, für die Art und Weise, wie die Malerei der bildenden Kunst ganz natürlich mit kommerzieller oder dekorativer Malerei, mit verschiedenen Arten der Illustration, Modezeichnung, Bauzeichnung, Innenarchitektur, verbunden ist – sie alle sind miteinander verknüpft. Es geht nicht darum, kulturelles Material zu gewinnen und es in ein Kunstwerk zu verwandeln, sondern darum, diese Dinge einfach irgendwie ineinanderlaufen zu lassen. Und am Ende hat man sich dann selbst hinzugefügt, hat auch seine Seele hineingelegt. Es kommen noch eine Menge anderer Aspekte ins Spiel, die die Grenze zwischen Produzentinnen und Produzenten sowie Konsumentinnen und Konsumenten verwischen. Wenn man sich beispielsweise für etwas wie Architektur oder Design interessiert und diese Begeisterung sich darin äußert, dass man etwas selbst macht, quasi als Fan. Ich denke, das kommt in meinem Fall daher, dass ich als junger Mensch in erster Linie durch Pop- und Musikkultur an die Kunst herangeführt worden bin. Zum Beispiel griff die intelligente Musik der späten 1970er- und frühen 1980er-Jahre auf bestimmte Kunstströmungen wie den Futurismus, den Surrealismus oder die russische Avantgarde in einem Maße zurück, dass diese Art von Subkultur sich sozusagen in der Musik fortsetzte, dass eine natürliche Verbindung entstand. Aus diesem Kontext kommend, habe ich früh gelernt, dass Hoch und Populärkultur Konzepte sind, die man besser sofort über Bord wirft, um die Dichotomie von vornherein zu ignorieren – damit verschafft man dem oft geschmähten Mittelweg Anerkennung, Fokus und Respekt! Anstatt ein so fehlerhaftes System zu wiederholen, ist es vielleicht am produktivsten, einfach daran zu glauben, dass die Dinge, mit denen man sich beschäftigt, einen Wert haben. Es geht gar nicht darum, anderen beweisen zu wollen, dass sie wichtig sind, es genügt, dass man es selbst weiß. Man erklärt es einfach, anstatt um Erlaubnis zu bitten, gewisse Elemente zusammenzusetzen.

Deine Arbeit stützt sich auf viele bereits bestehende Quellen, trotzdem ist das keine Aneignung im klassischen Sinne der Appropriation Art der 1980er-Jahre. Es fühlt sich für mich ganz anders an, und ich frage mich, wie du den Begriff der „Appropriation“ siehst und ob du ihn im Kontext deiner Arbeit als nützlich empfindest? Oder gibt es eine bessere Möglichkeit, über dein Verhältnis zur bestehenden kulturellen Produktion nachzudenken?

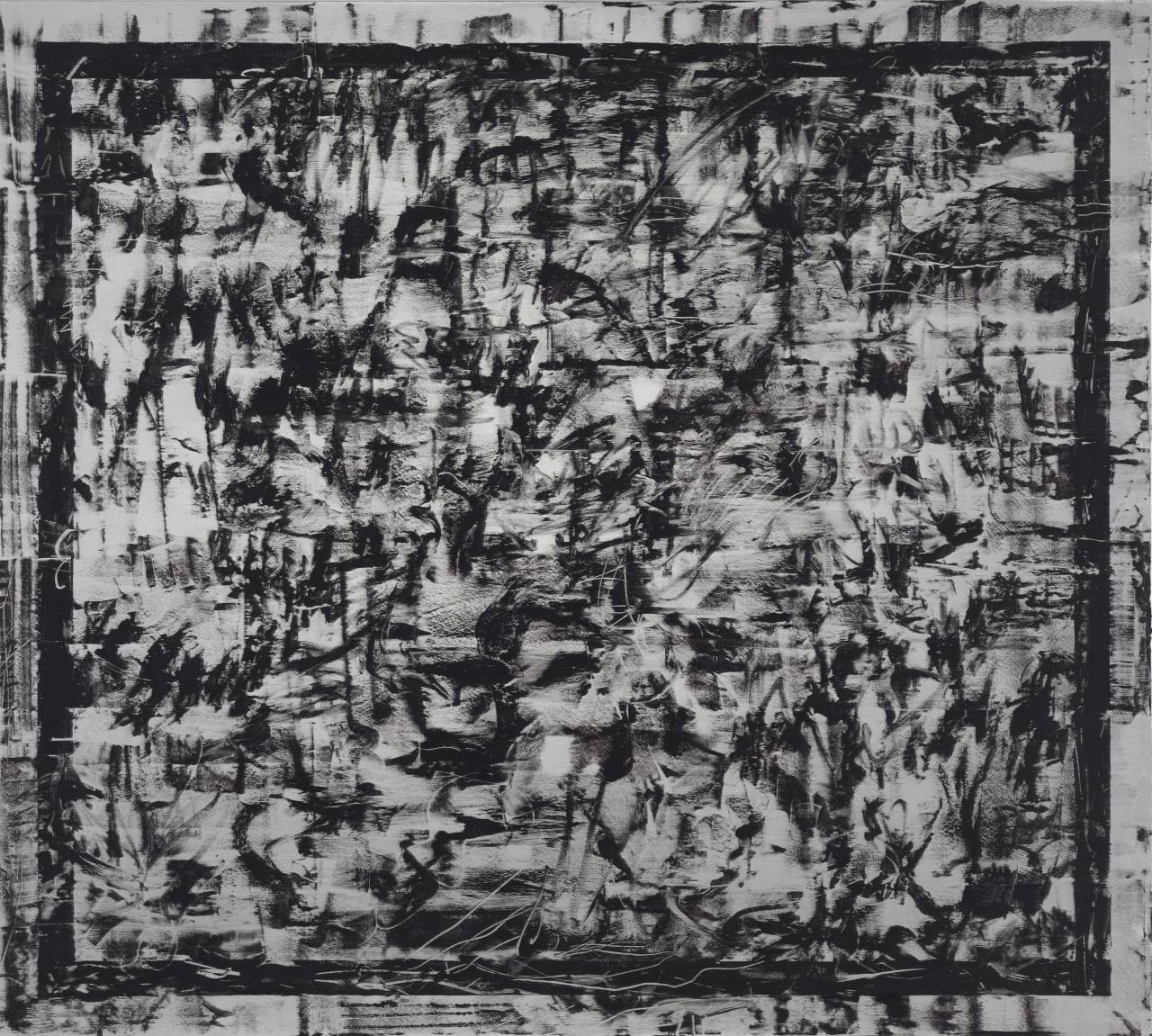

Nun, das ist definitiv etwas, auf das ich in der Ausstellung wirklich gern eingehen möchte, denn mit ihr hat sich diese Frage überhaupt erst gestellt. Es gibt in meiner Praxis nicht so etwas wie ein „Original“ – wenn man mich also bitten würde, einfach ein Bild zu malen, wüsste ich nicht, was ich tun sollte. Alles, was ich mache, ist eine Reaktion auf etwas anderes. Dahinter steht immer das Verlangen, zu verstehen, fast schon wie ein Akt der Verehrung; es hat etwas leicht Perverses – jemandem mit dem Pinsel über die Wange zu streichen, indem man in einem ähnlichen Stil malt. Es ist die pure Lust daran, in der Haut von etwas oder jemandem zu stecken, das beziehungsweise die oder den man aufregend findet. Auch wenn in meiner Arbeit alles sehr steif erscheinen mag, dahinter steckt immer die Begeisterung dafür, sich ganz und gar auf etwas einzulassen. Manchmal kann ich mich fast dazu zwingen, von bestimmten Dingen zu träumen. Wenn ich an einen besonderen Ort gehe und dann darüber lese, kann ich meine Träume so steuern, dass sie mich dahin bringen. Und Bilder zu malen ist ganz ähnlich. Im Kopf begibt man sich an den Ort, an dem man sein möchte, egal, ob es sich dabei um die Sowjetunion in den 1930er-Jahren oder die Expo 58 in Brüssel handelt. Man kann sich diesem aufrichtigen Verlangen, das vielleicht nicht zu erklären ist, vollkommen hingeben. Damit schafft man etwas anderes. Man wird Teil eines kulturellen Phänomens.

Das Interview wurde am 10. September 2019 geführt.