Das Wuchern der Bilder

Einleitender Text

Warum das Reposting von der Pop-Art erfunden wurde und was das über unsere mediale Gegenwart sagt.

Essay

„Lange vor Social Media war es die Kunst, die dieses Prinzip – herauslösen, reposten, mit neuem Sinn versehen – vorführte.“

Zu Zehntausenden trieb das Gesetz die Menschen auf die Straße – vor allem Jugendliche. Die Reform des Urheberrechts, die trotz aller Proteste vom EU-Parlament beschlossen wurde, soll verhindern, dass geschütztes Material ohne Genehmigung der Rechteinhaber veröffentlicht wird. Den Protestierenden ging es um nichts weniger als ein freies Internet – mit dazu zählen sie die Möglichkeit, Bilder, Filme und Musik zu posten – etwa in Form von Memes, also Text-Bild-Kombinationen, die sich viral im Netz verbreiten. Die Emphase, mit der gegen den drohenden Uploadfilter vorgegangen wurde, machte deutlich: Das Reposting von Fremdmaterial wird heute als Verlängerung, vielleicht sogar als originärer Ausdruck der digitalen Persönlichkeit gesehen.

Lange vor Social Media war es die Kunst, die dieses Prinzip – herauslösen, reposten, mit neuem Sinn versehen – vorführte. Das Prinzip Zitat, also der beredte Verweis auf fremdes Material, seien es Motive oder Stile, ist wohl so alt wie die Kunst selbst. Marcel Duchamp radikalisierte mit seinen Readymades dieses Vorgehen über einen harten Medienbruch. Mit seinem berühmt-berüchtigten „Fountain“ (1917), einem umgedrehten Urinal, ging es ihm auch darum, den Unterschied zwischen Kunst-Machen und Kunst-Ausrufen zu dekonstruieren. Als Andy Warhol sich in den frühen 1960er-Jahren fremde Bilder aneignete, etwa ein Pressefoto für den Marilyn-Monroe-Film „Niagara“ (1953), und im Siebdruckverfahren vervielfältigte, war das noch einmal etwas ganz anderes. Duchamps Geste stellte auch auf genialische Weise die Unverfrorenheit des Herausreißens aus einem materiellen Zusammenhang dar. Warhol operiert auf den ersten Blick viel dezenter, letztendlich aber radikaler. Er arbeitet im selben Medium: Bild. Schon das vorgefundene Material hat eine eigene ästhetische Qualität, es zeigt die Filmdiva von ihrer verführerischsten Seite. Wenn Warhol die Diva auf Goldgrund druckt, verleiht er der Dargestellten eine religiöse Aura. Doch Monroes Unantastbarkeit war zu diesem Zeitpunkt bereits gebrochen, sie kam auf mysteriöse Weise zu Tode. Ob Selbst- oder Auftragsmord (worüber bis heute spekuliert wird), ihr Tod war nicht zuletzt das Produkt einer Gesellschaft, die sich am Ruhm ihrer Stars ebenso gnadenlos ergötzt wie an deren Niedergang. Warhol ging es nicht darum, das zu kritisieren. Durch die Deplatzierung des Bildes ergibt sich vielmehr ein Geflecht, in dem Ruhm und Tragik, Glam und Tod komplexe Beziehungen eingehen. Lange vor Sampling in Pop und Social Media führt Warhol hier eine der Haupteigenschaften des postmodernen „Repostings“ vor. Der alte Kontext wird als Zitat aufgehoben, jedoch in einen neuen Zusammenhang gesetzt. Heraus kommt ein Oszillieren des Sinns. Ein Aspekt davon und konstitutiver Bestandteil von Warhols Strategie war eine Verwirrung in Sachen Autorschaft. Die Methode des Siebdrucks legte das nahe. 1963 erklärte er: „Ich fände es großartig, wenn auch andere Siebe verwendeten, so dass niemand mehr wüsste, ob ein Bild von mir oder von einem anderen ist.“

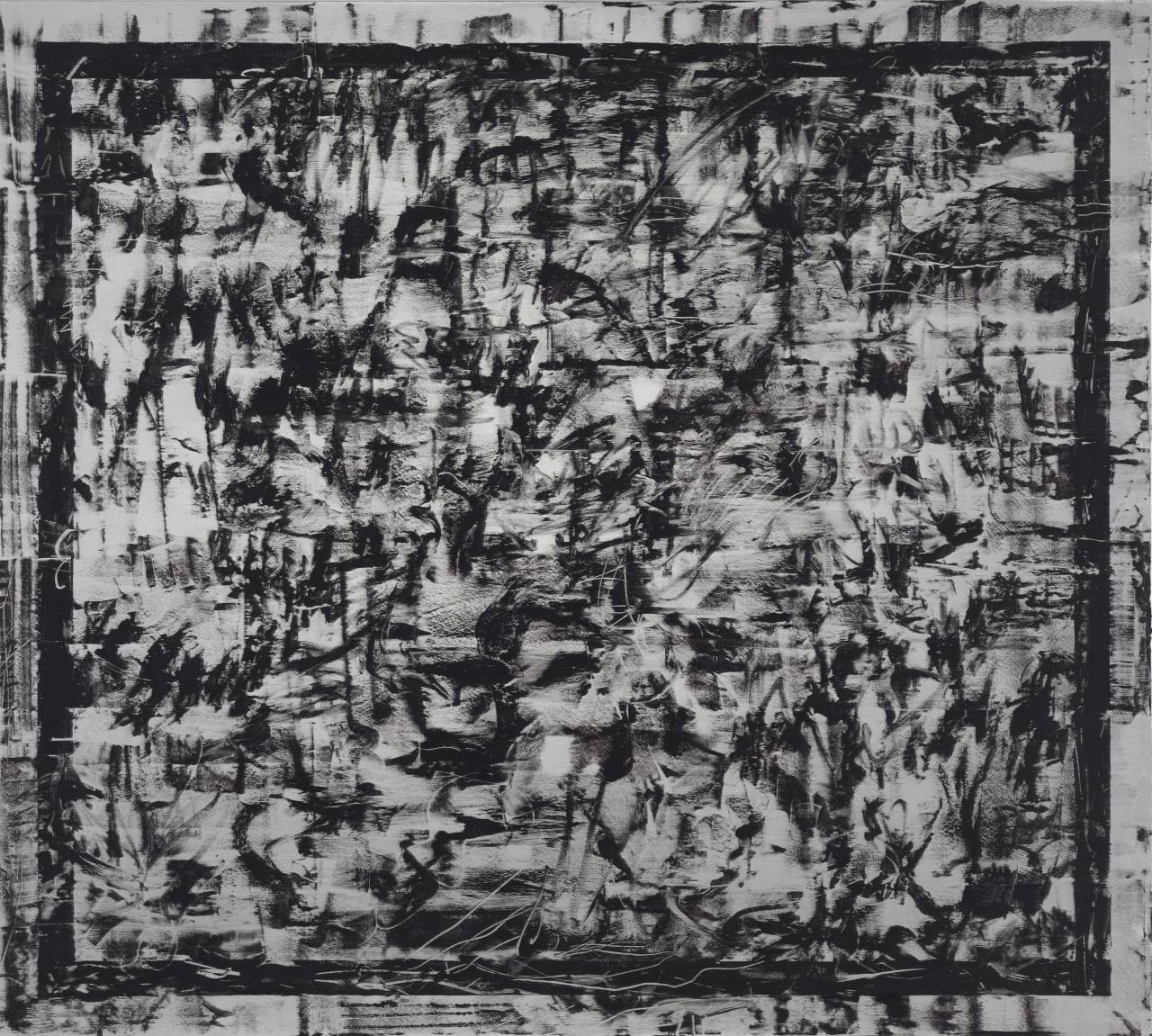

Diese Ermunterung nahm die Künstlerin Elaine Sturtevant ernst. 1964 benutzte sie Warhols Sieb der Blumenbild-Reihe „Flowers“ und erstellte damit einfach eigene Bilder, die sie konsequent „Warhol Flowers“ nannte. Kurz darauf wollte sie mit dem „Marilyn“-Sieb arbeiten, da Warhol dies aber nicht mehr fand, spürte sie ein identisches „Marilyn“-Foto auf und erstellte auf diese Weise ihre erste Arbeit „Warhol Marilyn“ (1965; eine späte Reprise davon, „Warhol Black Marilyn“ aus dem Jahr 2004, ist in der Ausstellung zu sehen). Sturtevant ging es nicht um eine exakte Kopie. Vielmehr richtete sie die Bildlogik der Pop-Art, existierende Motive zu reproduzieren, zurück auf die bildende Kunst. Mit ihren bewusst unvollkommenen Repliken wollte sie „Schwindelgefühle auslösen“, wie sie bekannte. Im Fall ihrer „Marilyn“ wird dies besonders augenfällig. Die Kontur ihres Lippenstifts ist verwischt, das Lächeln gerät zu einer Fratze. Was bei Warhol bereits angelegt war, wird bei Sturtevant evident: „Marilyn“ ist ein Bild der Vergänglichkeit.

Mit ihrer Arbeitsweise steht Sturtevant für jene Strömung, die oft „Appropriation Art“ genannt wird. Im Anschluss an die postmoderne Dekonstruktion von Autorschaft geht es hier nicht mehr um den originären Ausdruck, sondern darum, wie Jacob Proctor, Kurator im Museum Brandhorst, es nennt, „etwas mit Bildern zu machen“ – und gemeint ist: mit denen anderer. Eine besondere Position nimmt hier Louise Lawler ein. Ihre Arbeit „Plexi (adjusted to fit)“ (2010/2011) präsentiert Warhols berühmte „Boxes“, die ab Mitte der 1960er-Jahre entstanden sind. Warhol stellte Objekte nach dem Muster von Verpackungen her. Lawler fotografiert diese nicht einfach. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass die Kisten hinter einer dünnen Plexiglasscheibe stecken – weil sie heute in Museen ausgestellt werden, wo Lawler sie fotografierte. Die seinerzeit von Warhol in Serie produzierten Objekte sind heute hochpreisige Kunstwerke, die sorgfältig bewahrt werden. Ein Interessenkonflikt, der in der Präsentation von Warhols „Boxes“ deutlich sichtbar wird.

Dass man auch eigenes Material reposten kann, zeigt Wolfgang Tillmans, wenn er die Fotos der Rave-Szene, die er für Lifestylemagazine schoss, im Kunstkontext ausstellt. Und wieder findet eine Bedeutungsverschiebung statt. Was in den Magazinen in den frühen 1990er-Jahren noch als lebendige Gegenwart gefeiert wurde, erscheint heute als melancholische Erinnerung an eine subkulturelle Utopie, der bald der Ausverkauf drohte.

In den frühen 1960er-Jahren, am Anfang dieser künstlerischen Entwicklung, standen noch aufwendige, mechanische Reproduktionsverfahren. In der digital geprägten Gegenwart ist Kopieren und Reposten oft nur eine Sache weniger Klicks. Die Folge ist das, was Jacob Proctor eine „Hypertrophie der zeitgenössischen Bildkultur“ nennt, die freilich schon im analogen Pressewesen angelegt war, nun aber unser medialer Alltag ist. Wir erfassen die Welt in Bildern, denken in Bildern, wir kommunizieren in Bildern. Allzu leicht vergisst man dabei das, was die Kunst zeigt: dass Bilder nicht unbedingt auf das verweisen, was wir „Realität“ nennen, sondern vor allem auf andere Bilder.